Le api e i loro favi: piccoli architetti alle prese con "puzzle" impossibili

Un nuovo studio mostra come questii insetti riescano ad adattare la costruzione dei favi anche di fronte a sfide geometriche estreme. Merging, tilting e layering: tre strategie sorprendenti che rivelano l’ingegneria naturale di una specie sempre più affascinantw

I favi delle api sono da sempre considerati un capolavoro della natura. Quelle celle esagonali perfette permettono di immagazzinare la maggior quantità possibile di miele con il minimo dispendio di cera. Non è un dettaglio da poco: per produrre mezzo chilo di cera, le api devono consumare quasi quattro chili di miele.

Ma come fanno decine di migliaia di api a coordinarsi per costruire una struttura così ordinata senza un progetto scritto o un “capo architetto”?

Un gruppo di ricercatori dell’Università del Colorado e di Harvard ha provato a scoprirlo mettendo le api davanti a una sfida insolita: favi con celle stampate in 3D, più piccole o più grandi del normale. Il risultato è stato sorprendente e ha rivelato la straordinaria capacità delle api di adattarsi e trovare soluzioni creative.

Api architette senza progetto

Le api mellifere (Apis mellifera) costruiscono i favi in modo collettivo. Non esiste un piano generale: diversi gruppi iniziano a costruire in punti diversi e poi devono unire le sezioni, adattandosi a quello che trovano. Nei favi selvatici, realizzati dentro alberi o cavità, non sempre c’è spazio per celle regolari. Eppure, alla fine, la struttura funziona: offre riparo alle larve, conserva miele e polline e mantiene l’alveare stabile.

La chiave è l’esagono: una forma che unisce stabilità e risparmio di materiale. È così efficiente che ha affascinato matematici e scienziati per secoli. Ma lo studio dimostra che le api non si limitano a replicare lo schema perfetto: sanno anche modificarlo quando serve.

L’esperimento con la stampa 3D

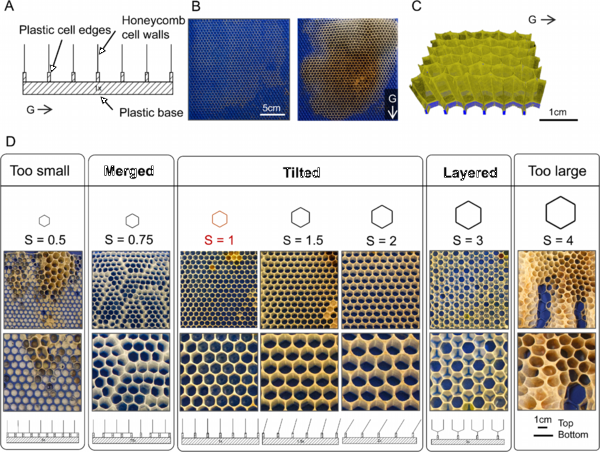

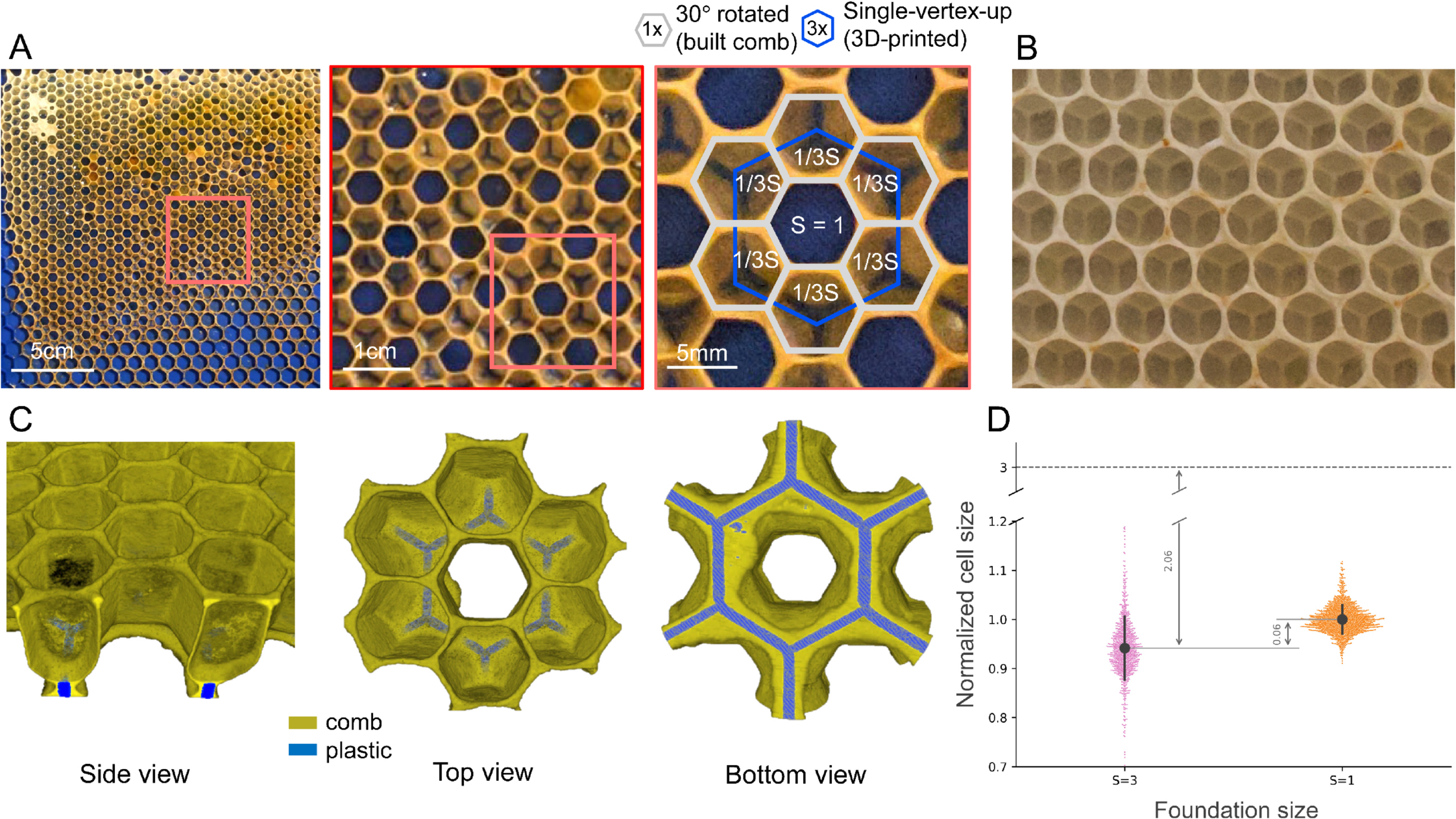

Per testare la loro flessibilità, i ricercatori hanno stampato telai con celle molto diverse da quelle naturali: alcune metà più piccole, altre fino a quattro volte più grandi. Li hanno inseriti negli alveari e hanno osservato come le api reagivano.

Il monitoraggio è stato fatto con foto e con tecniche di microscopia a raggi X, che hanno permesso di ricostruire in 3D i favi completati. In questo modo si sono potute vedere le diverse strategie adottate dalle api per affrontare situazioni geometriche “impossibili”.

Dall’esperimento sono emerse tre soluzioni principali:

- Merging (fusione): quando le celle erano troppo piccole, le api ne univano alcune, creando spazi più ampi e simili a quelli standard.

- Tilting (inclinazione): con celle più grandi del normale, inclinavano le pareti per ridurre l’area utile e riportarla a misure funzionali.

- Layering (stratificazione): di fronte a celle molto grandi, costruivano un secondo strato di esagoni più piccoli sopra quelli stampati.

Queste tecniche dimostrano che il favo non è una struttura rigida e predefinita, ma una costruzione flessibile, capace di adattarsi a diverse condizioni.

Quando unire è la soluzione

Con celle più piccole del 25% rispetto al normale, le api hanno scelto la strada del “merging”: hanno coperto alcune celle e ne hanno unite altre, creando esagoni più larghi. Al termine del lavoro, la distribuzione delle dimensioni era molto simile a quella dei favi naturali. In pratica, le api hanno corretto l’errore imposto dagli scienziati e riportato la struttura verso parametri funzionali.

Inclinare per ottimizzare

Con celle fino al doppio del normale, le api non hanno abbandonato la struttura, ma hanno inclinato le pareti. L’angolo di tilt è aumentato proporzionalmente alla dimensione delle celle, riducendo così la sezione trasversale e rendendole più utilizzabili.

Questa soluzione mostra un compromesso ingegnoso: non potendo ridurre la dimensione, le api hanno modificato la geometria per ottenere spazi adatti alla conservazione del miele o alla crescita dei fuchi.

Il favo a due piani

La strategia più sorprendente è emersa con celle tre volte più grandi del normale. In questo caso le api hanno costruito un secondo strato di celle più piccole sopra quelle stampate, creando una sorta di “favo a due piani”.

Così hanno trasformato una base inutilizzabile in una struttura funzionale, riportando le dimensioni delle celle a quelle più vicine agli standard naturali. Questo comportamento ricorda ciò che accade nei favi naturali a doppia faccia, ma qui è stato osservato come risposta diretta a un vincolo artificiale.

Cosa insegnano le api

Lo studio dimostra che le api non sono semplici esecutrici di un modello fisso. Al contrario, mostrano una notevole flessibilità: senza un piano centrale né un leader, trovano collettivamente soluzioni a problemi complessi.

Questo fenomeno è un esempio di stigmergia, il processo per cui le azioni individuali, guidate solo da stimoli locali, generano strutture globali ordinate e funzionali. È lo stesso principio che porta le termiti a costruire torri ventilate o le formiche a modificare i loro nidi per contrastare la diffusione di malattie.

Per noi esseri umani, questi comportamenti non sono solo curiosità naturali. Potrebbero ispirare nuove soluzioni nell’ingegneria e nell’architettura: strutture leggere, adattabili e capaci di ottimizzare i materiali, proprio come fanno i favi delle api.

Che si tratti di fondere celle, inclinarne le pareti o creare un secondo strato, le api dimostrano che la natura sa sempre trovare soluzioni creative. Il loro favo non è solo una struttura per immagazzinare miele: è un capolavoro di ingegneria collettiva.