Il “labirinto” delle origini: da Lucy a Yunxian, così si riscrive la storia

Un team di ricercatori ha rivisto l’interpretazione di un cranio trovato negli anni ’90 nella provincia cinese dell’Hubei aprendo a uno scenario inedito: così si anticipa di mezzo milione di anni la comparsa di forme simili a noi

di Giovanni Gugg

Il 24 novembre 1974, una squadra di ricerca franco-americana scoprì nella regione dell’Afar, in Etiopia, uno scheletro di un Australopithecus afarensis risalente a oltre 3 milioni di anni fa, a cui fu dato il nome di Lucy. Con circa il 40% dello scheletro conservato — una completezza straordinaria per un ominide così antico — Lucy dimostrò che il bipedismo aveva preceduto l’espansione del cervello, rovesciando una convinzione radicata e aprendo nuove prospettive sulle nostre origini. Ma più che un punto d’arrivo, quella scoperta fu l’inizio di un percorso in cui ogni tassello aggiunto sembrava complicare la trama. Oggi, infatti, sappiamo che ominidi camminavano eretti già sette milioni di anni fa e che Homo erectus era in grado di affrontare viaggi marittimi un milione e mezzo di anni fa. In cinquant'anni, il quadro che è emerso non è quello di una linea retta, ordinata e ascendente, ma di un intricato cespuglio evolutivo, dove rami diversi si intrecciano, alcuni si interrompono, altri si incontrano di nuovo. E proprio in questa complessità si annida il fascino della ricerca, perché siamo diventati consapevoli che la nostra genealogia non è una storia già scritta, ma un racconto che si riscrive di continuo.

Lucy fu una rivoluzione scientifica e culturale, anche se oggi sappiamo che non rappresentava un’antenata diretta, ma piuttosto una parente lontana in un mosaico di specie che coesistevano. Il suo valore, però, resta intatto: ha reso tangibile l’idea che il nostro passato fosse molto più antico, stratificato e variegato di quanto si immaginasse.

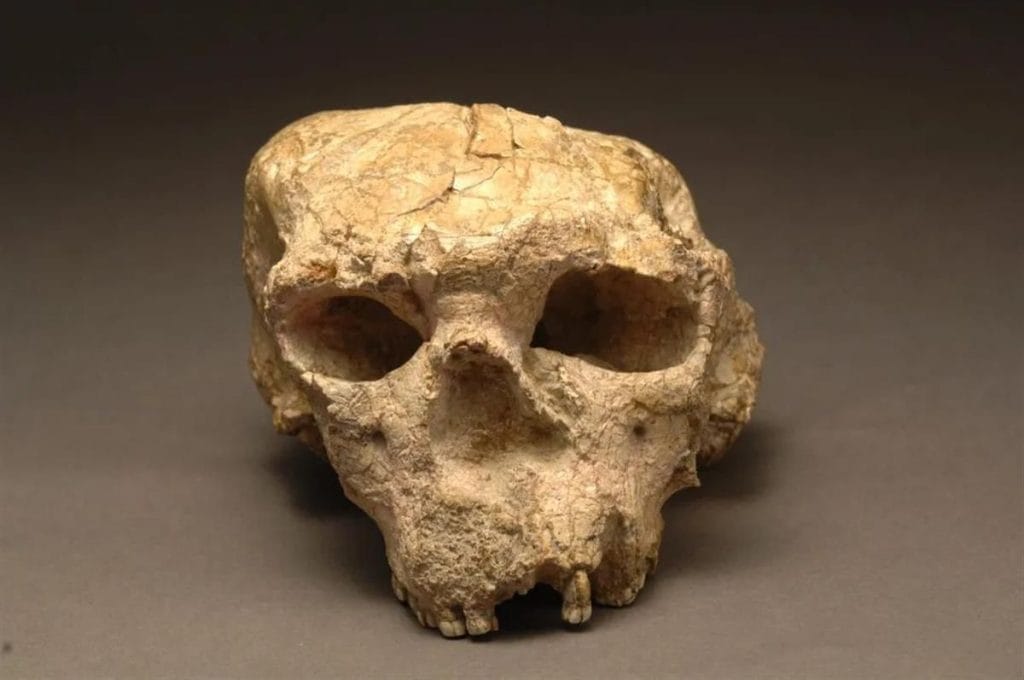

Negli anni successivi, altre scoperte hanno spinto ancora più indietro le radici della nostra storia, come il cranio di “Toumaï”, scoperto nel 2001 nel Ciad e risalente a circa 7 milioni di anni fa, o come i femori di Orrorin tugenensis (6 milioni di anni fa), in Kenya, tutti caratterizzati da bipedismo abituale. Questi ritrovamenti hanno demolito l’immagine rassicurante di un’unica “culla dell’umanità”, confinata all’Africa orientale, rivelando invece una pluralità di scenari e di vie evolutive parallele. Le ricerche e le analisi, dunque, non si sono mai fermate, infatti a settembre un team internazionale ha rivisto l’interpretazione del cranio di Yunxian, trovato già negli anni ’90 nella provincia cinese dell’Hubei e datato a circa un milione di anni fa, aprendo a uno scenario inedito. A lungo considerato un Homo erectus, oggi appare piuttosto come una forma più avanzata, forse imparentata con Homo longi, il cosiddetto “uomo drago” descritto nel 2021. Se la nuova classificazione verrà confermata, significherebbe che esseri umani con tratti molto vicini ai nostri erano presenti in Asia centinaia di migliaia di anni prima di quanto creduto, anticipando di mezzo milione di anni la comparsa di forme simili a noi e aprendo scenari di lunga coesistenza con Neanderthal e Denisova.

Solo poche settimane prima, nell’agosto 2025, un’altra notizia aveva scosso la comunità scientifica: sull’isola indonesiana di Sulawesi sono stati rinvenuti utensili in pietra datati fra 1,04 e 1,48 milioni di anni fa. La loro presenza implica che ominidi — forse Homo erectus, ma non si esclude un’altra specie ancora ignota — abbiano raggiunto quest’isola ben prima di quanto immaginato. Per arrivarci, occorreva attraversare tratti di mare aperto: la Wallacea, quell’arcipelago di confine tra Asia e Oceania, non è mai stata collegata al continente da ponti terrestri. È dunque possibile che già un milione e mezzo di anni fa esistessero forme rudimentali di navigazione, ipotesi che costringe a riscrivere la cronologia delle capacità cognitive e tecnologiche dei nostri lontani parenti.

Negli ultimi decenni la paleoantropologia si è trasformata da disciplina quasi artigianale a scienza che integra genetica, intelligenza artificiale e tecniche di imaging sofisticate. Ogni nuovo fossile, ogni sequenziamento di DNA antico, ogni reinterpretazione di reperti già noti può ribaltare ciò che credevamo consolidato.

Specie mai immaginate hanno fatto irruzione negli ultimi anni: nel 2015 l’Homo naledi in Sudafrica, con il suo inaspettato mix di tratti arcaici e moderni, e nel 2019 l’Homo luzonensis nelle Filippine, minuscolo e sorprendente, a conferma che l’albero del genere Homo è ben più variegato di quanto immaginassimo.

E quello che per decenni fu considerato il nostro progenitore diretto, Homo erectus, appare oggi come un complesso insieme di popolazioni regionali, lontano dall’immagine lineare che gli si era attribuita.

Ma la rapidità delle scoperte comporta anche un rischio: l’euforia mediatica. Ogni cranio, ogni osso, ogni utensile sembra promettere di “riscrivere la storia dell’umanità”, ma la scienza procede per ipotesi, non per proclami. Lo ricordano studiosi come Telmo Pievani, secondo cui le scoperte vanno verificate, contestualizzate, sottoposte a revisione, perché una datazione imprecisa o un dettaglio mal interpretato possono cambiare radicalmente lo scenario.

A ciò si aggiungono dinamiche più sottili, come ad esempio il “narcisismo accademico”, che spinge talvolta i ricercatori a presentare ogni ritrovamento come rivoluzionario, nella competizione per titoli, riviste di prestigio e visibilità mediatica. Ma c'è un fattore anche sul piano geopolitico, quando alcuni paesi usano la paleoantropologia come strumento di soft power, al fine di presentare il proprio territorio come centrale nella storia dell’evoluzione umana. È un intreccio complesso, in cui la scienza deve restare vigile per non confondere la ricerca di verità con l’affermazione di prestigio nazionale.

La nostra storia non è un sentiero che conduce in linea retta verso l’uomo moderno, ma un labirinto di possibilità, un cespuglio che cresce disordinato e che la ricerca illumina solo a tratti. Lucy, Yunxian, Sulawesi e tutti gli altri protagonisti di questa epopea ci ricordano che l’evoluzione non è mai un racconto finito, ma una trama in continua riscrittura. Ogni fossile che riaffiora dal passato non ci consegna una certezza, ma apre nuove domande.

E forse il cuore del racconto è proprio nel capire che la vera forza della scienza non sta nelle verità scolpite nella pietra, ma nella capacità di rimettere sempre in discussione ciò che credevamo di sapere.